首页 >识物 >文章 >中日潮流对比-原创篇 | 给藤原浩一个21岁,他能在中国推出一个里原宿吗?

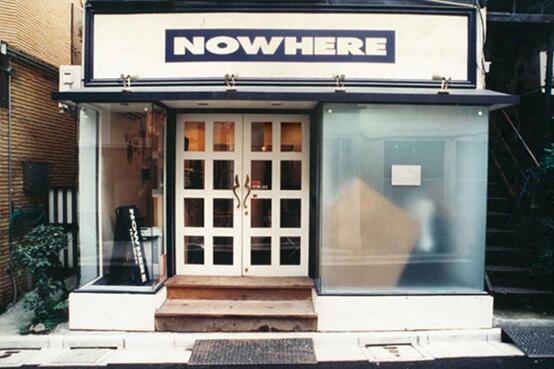

其实要说里原宿,这讲起来太唬人,关于它发展史的文章已经有很多前辈写过,我也懒得复制粘贴搬运。再者,很难用一篇文章的长度就将数十年的故事整合到一起,这内容足以成书,我能力有限。所以只能找一个更小的角度切入。

最近在看书的时候,了解到日潮与国潮发展初期,面临的问题颇有相似处的,但是因为时代的不同,处理方式已经不能一概而论了。就像上一篇文章写的,思考并一起探讨国潮的出路,于我而言是一件很有趣的事情。

如果看到这里顿时兴趣全无,也无所谓。前两天和前辈交流时听到,很多所谓的国潮主理人甚至连藤原浩和NIGO都分不清,我和他同时会心一笑。人家生意人可能都没有我想得多,无他,我闲的。

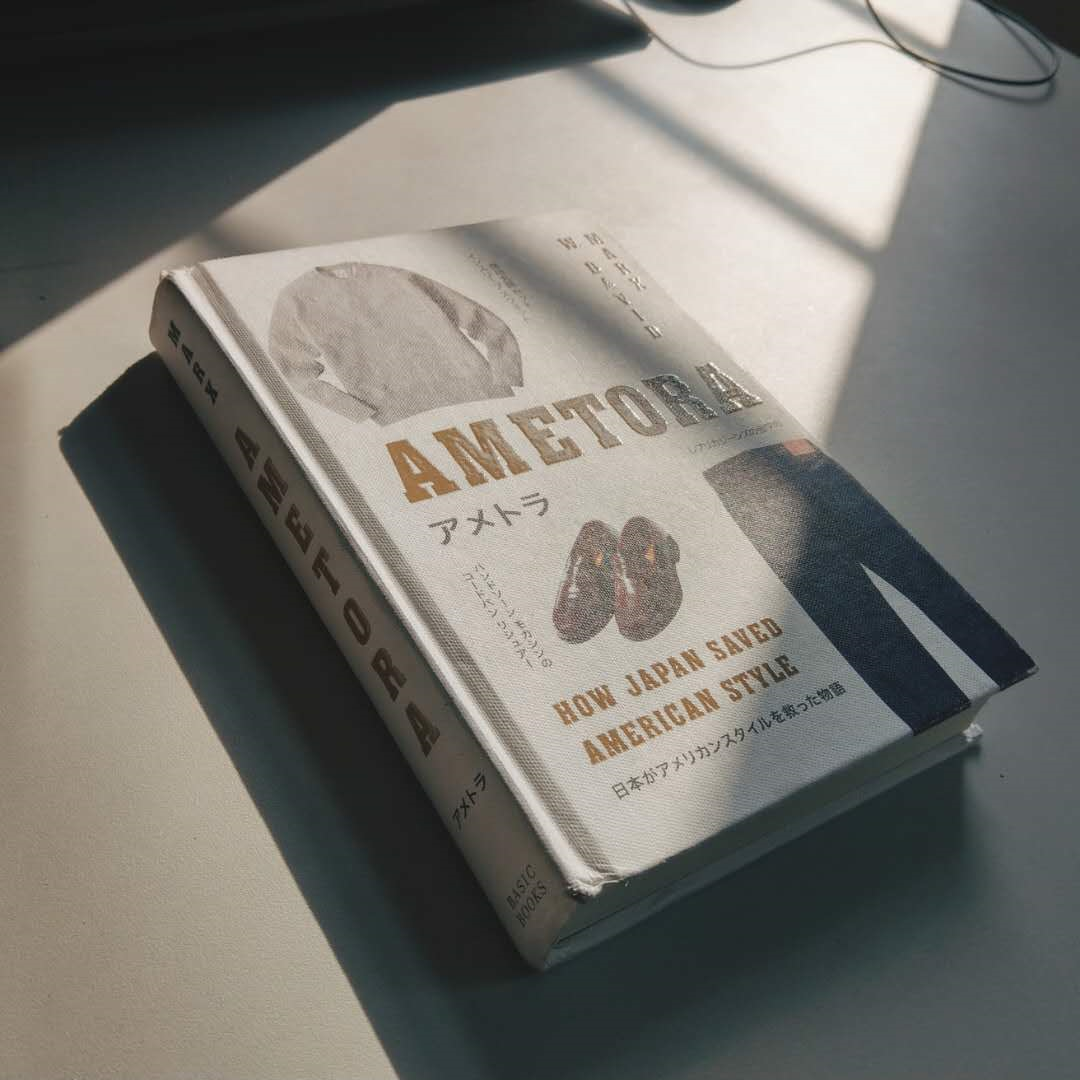

期待这类对比专题成为一个系列,感谢书籍《AMETORA: How Japan Saved American Style》给的灵感,它是一本宝典,每次记不清进程/结点时,我都会回过去翻翻。或许之后的系列还会横向对比中日的复刻、设计师品牌……也可能会难产。

如果觉得受用的话请务必互动告知,感谢。

故事的开头得从一位Icon说起,藤原浩。

他和冠希哥关系很好,大多数国人认识他可能也是因为陈冠希。无论是从Fenom时期的联名神裤,到几年前的Vlone联名,Juice开业,最近的AF1白丝绸……两人亦师亦友的关系,总是不禁能让人想到一块去。藤原浩和陈冠希都扮演着各自国家的街头文化的先驱角色,他俩年龄的差距某种程度上正好映衬着中日潮流的差距。

不过,众人眼中遵之若神的“教父”,起家史真的有这么光彩吗?

藤原浩在我眼中是商业化入骨的狠角色,虽然他会定期把Ins上的商业照给清空,努力地向人们展示着自己的日常生活,对音乐的热爱……但是,不可否认,他真的是个很会投机的商人 —— 虽然最近几年的单品越来越杂,有些许走下神坛的意思。

从伦敦到纽约,从朋克到嘻哈,年轻又备受欢迎的藤原浩不满足于做DJ、B-boy,或者写杂志专栏。

1986年,他成为第一个加入“the International Stussy Tribe”的日本人,开始帮Stussy在日本带热度,也就是说,他成功混进了Shawn Stussy的圈子。Stussy代表什么?或许不再火爆,商业化更强,但是Stussy仍旧是每一个玩家玩潮的第一层台阶。

(Shawn Stussy & Hiroshi Fujiwara,1991年)

(Shawn Stussy & Hiroshi Fujiwara,1991年)

(International Stussy Tribe)

(International Stussy Tribe)

四年后,藤原浩和Sk8thing,Iwai成立自己的街头品牌——Goodenough,很美式的名字,对吧?同年成立的还有名声响亮的SSUR, FUCT。

在杂志《Men’s NON-NO》的独家专栏里,藤原浩一边解答着玩家们的疑惑,一边频繁上身自己的品牌,搞着限量的Goodenough,不火也难吧?

(《Men’s NON-NO》的“a little knowledge”专栏)

(《Men’s NON-NO》的“a little knowledge”专栏)

最初,他从不公开说Goodenough是自己的品牌,当时信息不发达,人们更是无从得知。Goodenough就被包装成一个像Stussy,FUCT一样的美国品牌。搞笑的是,当时很多日本年轻人甚至会跑到洛杉矶,尝试找到Goodenough的“大本营”,却都迷失在自己的寻宝美梦里。

(风格一直都在变化的Goodenough 12AW lookbook)

(风格一直都在变化的Goodenough 12AW lookbook)

他不公开的做法还有自己带货的推广方式,听起来是不是有几分耳熟?

想来是情有可原的,作为当时日本最有影响力的音乐兼潮流Icon,藤原浩不止手握媒体资源,还认识很多“圈内人”,能找到比做品牌更好的赚钱方式吗?—— 虽然这一段故事听起来总是不甚光彩。

(LV前创意总监 Kim Jones 和藤原浩,LV x Supreme之前,可还记得 LV x Fragment design?)

(LV前创意总监 Kim Jones 和藤原浩,LV x Supreme之前,可还记得 LV x Fragment design?)

国内便是这样,新近的网红们不说,光是明星,有自己服装品牌的就数不胜数,周杰伦,阿信这些前辈不说。薛之谦、包贝尔、陈赫……他们其实分不清什么叫潮牌,什么叫服饰品牌。不过他们也无所谓,反正总有人买单。

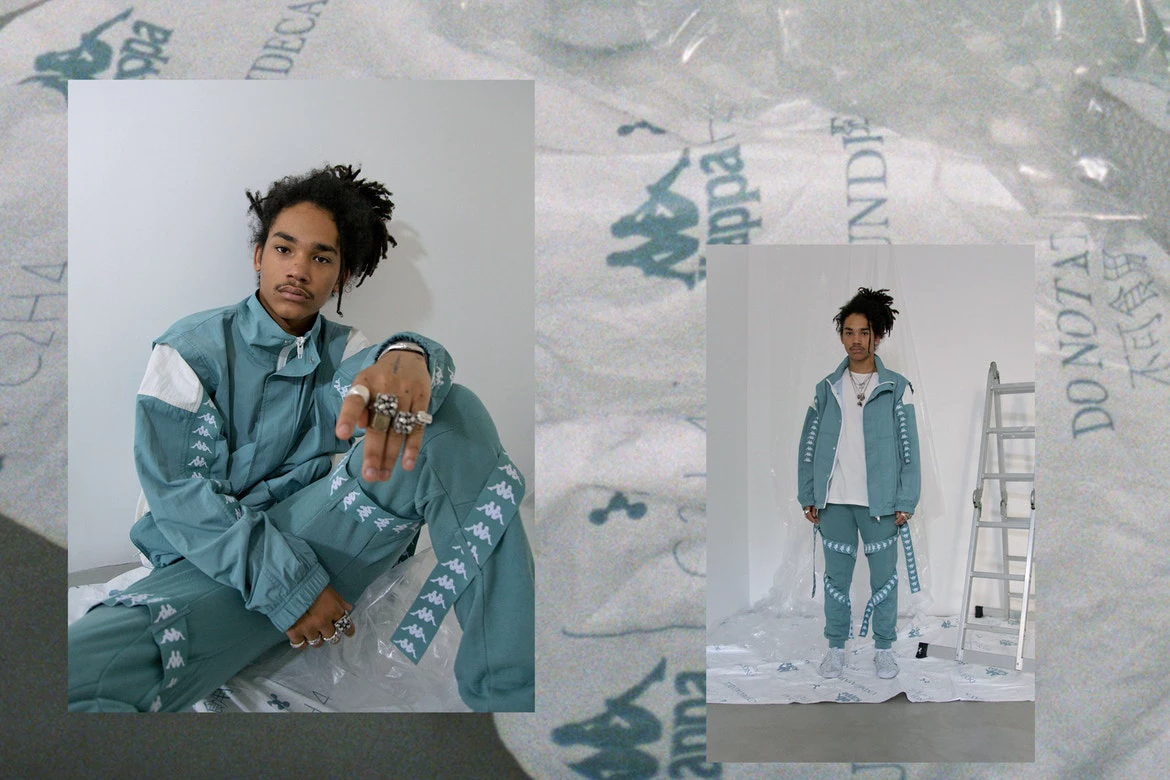

扯回国内品牌,其实我更感兴趣的还是教父“包装”品牌的做法。国内不乏这样包装的品牌,Jack&Jones、马克华菲等品牌也曾是这样的模式,不过随着网络时代的席卷,轻度包装终究熬不过深度挖掘,这些取着洋名字的品牌现在早就不敢再用“进口服饰”这样的幌子诓人了。争气一些的品牌则直接从国外杀回国内,最典型的就是C2H4 LA。Migos,Mac Miller,吴亦凡都曾上身支持不说,去年和Kappa的联名企划,也让其赚尽眼球,站稳脚跟。 (C2H4 x Kappa)

(C2H4 x Kappa)

藤原浩、Sk8thing、NIGO这些更像是一种早期的粉丝经济,他们是真的才华溢出,而且又多元化,联手打造了之后的里原宿便不足为奇。

对比那会的日本,国内品牌的分布却更加散,中国最有潮流底蕴的地区是哪里?看到香港的买手店、奢侈品,会想起广东的自主品牌氛围,而后又会想起上海的巨富长情怀。但是始终找不出像原宿街或者诞生出冈山五虎一样被眷顾的地方。 (长乐路NPC)

(长乐路NPC)

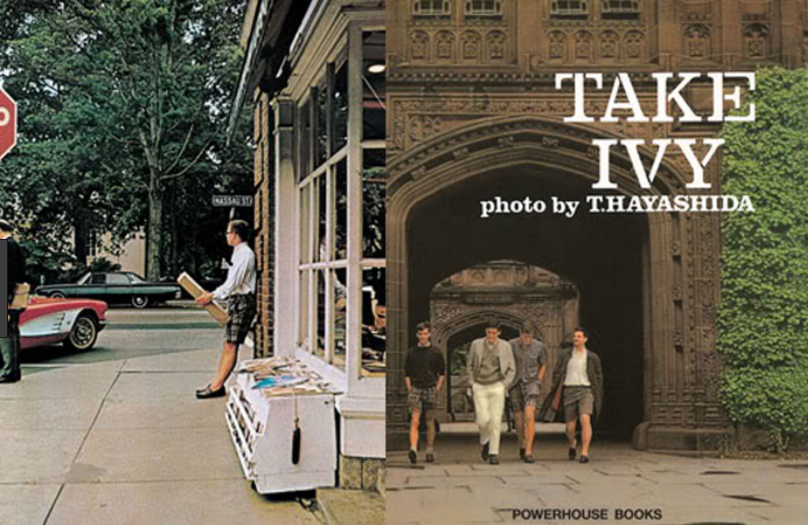

除此之外,国内品牌的平台更丰富了,早年的贴吧,常青的Weibo,小众些的Nice,不断在输出一批又一批的原创品牌,但是没有哪一家平台能够做到匹敌当年日本杂志对于年轻人的深刻影响。那会的日本杂志不仅是青年老少穿搭的老师,还是他们认识世界的手段、生活方式的引导者。 (杂志衍生出的《Take Ivy》图集)

(杂志衍生出的《Take Ivy》图集)

个中差别就是,出名变得简单了,但是想要更近一步的话,就难多了。我见过很多一两千粉丝就开始做自主品牌的,爆款做出来前,打造的却是朋友圈式的经济。

也难怪大家对国潮满是误区了,低质量,抄袭的设计,名不副实的价格……这趟水真的很杂,却又少有能够把他们捋清楚的人。

(WTF?)

(WTF?)

最后就是,买家们众口难调,网路是大家的,淘宝也是大家的,但是流行、审美和追求却很私密。每个年龄层、每个地区的流行都不一样。想要产品质量好的那群人,更喜欢走量的产品模式,他们眼中性价比的追求就是“识货”。

想要设计感紧跟大牌的那群人,在乎的是潮感,对他们来说,花几百的价格买到Vetements, A-Cold-Wall的包装风格就是“识货”。

想要小众,不撞衫的,即“懂得人才懂”的那些人,则转向产量小、口碑好、分销渠道少的品牌,祈祷着这些品牌继续小众的同时,他们的自我满足感就是“识货”。

消费者类型很多,绝不止这三种。存在即合理,没有优劣对错,你有权发声,但是不要总将你的观点灌输到别人的意识形态里。这是国潮市场区别于当年日潮的一点,如今的他五彩纷呈,大家不会全奔着藤原浩/陈冠希去了,而都有自己想法。 (刚结束的 暗地莞 x Creamart,你去了吗?)

(刚结束的 暗地莞 x Creamart,你去了吗?)

最后想说,

站在这个角度上写,也是想让大家更有代入感地看看一小段里原宿最初的故事。

说白了,买衣服,喜欢就买,不喜欢就退;穿衣服,想穿就穿,开心就好。

倘若得闲,愿意探讨,欢迎交流。

用户1553487443