首页 >识物 >文章 >一家之言——实战党,选鞋你为几多愁?

实战党最酷的装备是什么?

是球鞋,当然你要说是骚袜子粉裤衩那这个话题肯定聊不下去了...

选实战鞋子你需要注意的性能要素有哪些呢?

价格?这个识货来帮你搞定!

踩shi感?别告诉我你是实战党。

颜值?又聊不下去了...心好累...

选车看性能,买鞋看配置,所谓万事无完美,一双球鞋兼顾各种打法的极端存在小编我也不曾见过。依小编看来其实选鞋和选女人一样,万花丛中过,只留一朵香,要问我为啥?因为最适合。选实战鞋当然还是匹配自己双脚的选择最好,那么作为一个真正的实战党怎么根据自己的技术特点选择不同性能侧重的球鞋呢?今天我们来聊聊实战党选鞋。

对于鞋子抗扭转性这一点来说我们早就不陌生,各大测评基本都会有这一项评分,而我把这一项放在第一个讲是因为小编认为一双鞋子是不是篮球鞋,看它的抗扭转性这一点就能非常明显的与其它鞋款区分,这里指的抗扭转并不是单指鞋底,或是鞋跟,而是整个中低部分的用料以及材质,通俗的说抗扭转的设定就好像为篮球鞋添加了骨骼,让它的每一部分都串联起来,让我们在对鞋子猛c的时候不用瞻前顾后。

首先我们来分析一下抗扭转性的作用,抗扭转你可以简单的把它理解为稳定性。记得曾经看过一个测试,一位专业的篮球运动教练穿着没有抗扭转系统的跑鞋与穿着带有抗扭转系统的篮球鞋带球穿越障碍物。直接告诉大家结果:没有抗扭转系统的鞋子穿起来虽然更轻薄更柔软,但在行径间加入变向带球穿越障碍物的篮球技术动作后教练的行径速度比穿着更重更厚实带有抗扭转系统的鞋子慢了很多。通过慢镜头回放鞋底变化以及脚底受力测试得出结论是没有抗扭转的鞋子在篮球技术动作中形变较大,脚底受力状况不均匀,而询问篮球教练的感受得到的回答是,穿着没有抗扭转性的鞋子在做技术动作时由于鞋子踩下去不能给予双脚一个有力直接的力的回馈,所以为了维持鞋子尽量减少形变,每一步踏下去都不敢放心施力。由此可见,篮球鞋抗扭转在篮球这项脚步复杂的复合运动中起到的重要作用,对于身经百炼的专业教练尚且如此,那么对于我们普通篮球者来说就更加重要。

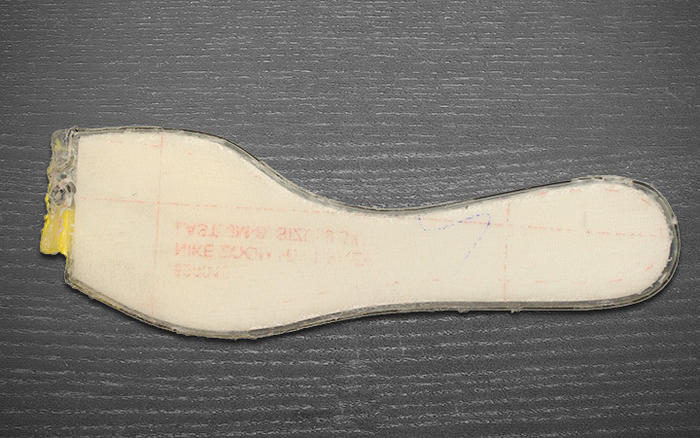

碳板

一般来说,我们印象中最直观的抗扭转系统自然是那华丽丽的大大碳板为代表的,这种碳板经常出现在篮球鞋中底足中的位置,碳板的核心组成部分是碳纤维丝,它制造过程是非常复杂的,需要非常高的科技水平。简单说就是将一种叫做聚丙烯腈的高分子聚合物拉成丝,然后将这种丝在氮气中以摄氏2500度的高温碳化,碳纤维丝重量很轻,脆且易断,所以需要织成布,再混和环氧树脂才能改变其物理性能,当混和环氧树脂后,这种材料会发生很大变化,这种结合使得碳纤复合材料在同重量下甚至能超过钢四倍的强度,而碳板就是用碳纤维丝织成布,再以液态环氧树脂浸泡并冷却后形成的。

由于造价相对其它材料更加昂贵,只有个别比较良心的款式会大方的采用,而这种配置目前来说已经比较少见了,近期签名球鞋中lbj13elite,curry3,wow5都有这样的设定。

TPU

对于行径间脚步变化与速度结合非常多的后卫来说抗扭转系统尤为重要,但比钢还强的强度我们打球未必真的用得到,现在大部分篮球鞋品牌也在很好的运用着同等效用的TPU板,虽然对于我们实战党说这意味着逼格的骤降,但从实际效果上来说TPU的设定也确实不差,特别是类似于rose7,explosive这种大面积的TPU设定,选择篮球鞋的时候如果看不到大碳板的话,那么这样的TPU配置也是非常可取的。

在抗扭转这部分要补充一下,鞋子侧面使用碳板只是装饰吗?例如kobe9elite,例如curry3,其实并不是装饰,直观感觉上似乎用不到这些部位的碳板,但横移或多角度施力的时候,鞋子鞋底与鞋底延伸的部分往往是一个整体,瞬间发力鞋子的形变我们是很难注意到的,而瞬间力的反馈我们却是能感觉到的,虽然非鞋底部分不是垂直发力直观影响的部位,但是试想如果在大的侧向急停时没有这些部分我们会感觉到什么,脚接触这些部位的冲力越大如果反馈跟不上来的话你同样无法做到放心施力,直接链接鞋底的硬质橡胶也让这些部位和鞋底一起形成“骨架”联动受力,另外这些鞋后两侧的碳板还起到稳定足跟的作用。

最近的篮球鞋我们还会注意到一些似乎没有抗扭转设定的鞋子,例如KOBE11,的确它的抗扭转看起来就好像没有被设计师考虑过,并且实际抗扭转能力也并不出众,但其实坚硬的包括上翻的外底也是一种抗扭转的结构,仔细的童鞋会发现,KOBE11鞋底没有非常深的沟槽,只有细小的提供抓地的纹路,这种设计让外底部分更具有整体性,试想如果这样的外底但凡有像FREE切割底的一条深沟槽,那么这双鞋子的整体性就会被一分为二,达不到篮球鞋扭转需求的标准了。当然,仅靠坚硬的“躯壳“,没有内置的”骨架“,kobe11抗扭转这一项确实不能给太多分,抗扭转加固的缺失可能只有依靠脚力出色的球友优秀的脚力条件来弥补了。

BOOST

说到缓震,这是大家最喜欢的标题了,为啥,软呗,但你要认软就是好,那么可以直接跳去下一个选鞋要素了。缓震科技五花八门,我们捡热度最高,大家最喜欢的主流缓震来说说。首先是近两年大热的BOOST,至于它是怎么制造的我就不再废话科普了,对实战没啥用,我们只用知道一点就是它在篮球鞋中的应用形式。早先的ROSE6,ROSE5,采用的是前后掌分离BOOST,现在ADI看起来好良心ROSE7,HARDEN1,EXPLOSIVE一众球鞋都采用了全掌BOOST。

一片式的BOOST看似非常好,但小编要说有一点不那么完美,那就是目前来说,一片式的BOOST密度很难做到前后区别。我们知道前后掌发力在篮球运动中是截然不同的,后掌经常承载的作用是落地缓冲,需求的是吸震,而前掌则更多的是跟爆发力有关的起跳,蹬地,需求的是迅速反馈。因此我们不难看出前后掌需要的缓震,或者说反馈需求是不同的,虽然全掌BOOST的鞋款BOOST厚度前后落差比较大来迎合前后掌不同的需求,但只改变厚度的手段太单一,即使再大的前后掌落差,想要做到完美的篮球体验,还是需要分区域分密度细化缓震点,相信以后更成熟的BOOST科技可以做到这一点,希望ADI能做出例如LBJ分气室ZOOM的概念那样在不同的区域应用不同的BOOST密度针对不同篮球位置的球员调试出完美的脚感,当然这有点理想化了。最后BOOST虽好但不是适用于所有人,对于弹跳劲爆,经常跳投的朋友选全掌BOOST会更加适宜,它的后掌吸震能力会有效吸收落地时地面对于脚的应力,而前掌薄而弹的BOOST起跳反馈非常明显,跳跳男们无论是抢板还是跳投都会感到充分的反馈。

ZOOM

然后就轮到说我们的万年ZOOM,不同于材料缓震,ZOOM的缓震来源是材质内可流动的气体,ZOOM依靠纤维丝将气体容器的形状限制住,这样就得到了我们常年使用的空气缓震。相比改变BOOST密度,形状以及厚度来调控反馈的手段来说,ZOOM的调控方式更加巧妙,全掌ZOOM因为容器面积变大,当单一前掌或后掌的发力成点或状局部发力时,气体由一点挤压到另一边的路径变长,恢复时间变慢,所以脚感会更加软,反馈却变慢,但是篮球运动大部分要求的都是脚步迅捷,这也是为什么全掌ZOOM做的很薄的原因,薄会从根本上改变ZOOM内气体的容积。而小容积的全掌ZOOM由于气体流动空间相对较小,所以反馈会更加快,脚感会是舒适带有韧性,但是脚感未必会那么迅捷明显。

例如KD8(很多人说KD8只感受到第一跖骨下的弹弹反馈,看看鞋底你会发现这一块的ZOOM被分割开来,这就是分区域后,区域ZOOM容积变小,反馈变迅速脚感变明显的指证,而其它部分的全掌ZOOM直观感受就不会是那么弹),HD2016FK中ZOOM的使用。而为了平衡前后掌不同的需求,AJ还用上了FLY SPEED板,也就是块能够让全掌ZOOM的前掌部分更大面积受到均衡挤压的一块平板,当前掌主要发力点发力,前半部分SPPED板覆盖的地方都会平均施力,将前掌局部式对ZOOM的压迫变成大面积的面式压迫,从而得到更快的前掌反馈,另外再加上ZOOM靠外放置,在前瞻触地时,用平整的地面再另一面进行面式触地,可以想象为两个平板夹气球与两跟指头戳气球的不同感觉来得到更有效的反馈,燃鹅斯认为这种设定的作用还是抵不上小区域ZOOM带来的反馈迅速,AJ30与AJ31的脚感区别就能说明这一点。

第二我们说分掌zoom,最常见前后分掌ZOOM的使用,众多分掌ZOOM的搭配中小编个人比较推崇前掌麻将ZOOM后掌CAGE ZOOM的搭配,小体积的ZOOM,特别是AJ现在流行的分块前掌ZOOM,扁平分块,极大的限制了ZOOM内气体的流动,从而增加形变恢复速度,有了”弹“的反馈的感受,并且将ZOOM设计在外底,这样ZOOM接触地面的时候就会是一整个面同时接触,以更直观的增加ZOOM受力面与形变程度。

这对于喜欢爆跳例如威少这样的球员是非常适合的,毕竟篮球确实是个需要经常跳的运动,所以这对于大部分球员来说也都非常适用。设置在后掌的CAGE ZOOM,增加了厚度,增加了气体填充量,就像你看上去的那样形变巨大,厚实肥美,非常适合落地受力承担全部体重的后掌使用,当然这样的ZOOM由于纤维丝变长,形变却变大,也非常容易鼓包,这点还需要材质上有所改进,例如增加纤维丝的韧性。另外这里提一下LBJ系列的分块式前掌ZOOM,可以说NIKE在这部分是非常用心的,没有仅仅扔一块ZOOM就草草了事,而是将LBJ脚底受力面积进行细化,不同的位置采用不同的ZOOM反馈,如此细化的科技是非常用心的,当然这种分气压设计并不是适合所有位置所有体重的人,假如你的属于你身高里体型比标准体型偏重几公斤打法与詹姆斯类似,又追求ZOOM细致脚感的话,非LBJ不娶啊。

ZOOM的部分,比较复杂,这里还要说一点现在的新款式ZOOM,没错就是KD 9以及KD9ELITE,别的我们不说,我们就说断管。断管就是糟糕,这一点也没错,糟糕在这个部分使用的材质耐久太差,这里应该适用更加有韧性更加耐c的材质。但是要说设计,这个管子的作用就非常大了。我们知道KD9的ZOOM前后连通,并且前后厚度落差大,这在ZOOM使用历史上是没有的,那么这么长时间的调试NIKE在做什么呢?

就小编多年玩鞋的经验来看,这个管子就是很大的一个重点,这个管子作用绝不仅仅是起到连通气室并且将前后气室分离创造容易弯折的凹槽方便启动这么简单。既然前后用管子连通了容易断,为什么不干脆弄成分掌算了?其实呢,直观的看,在这里小编认为这个管子的作用除了连通前后气室还起到了气体限流的作用,如果没有这跟管子,当前掌部分被挤压,在如此厚度的全掌ZOOM条件下,如果气体过剩,可以提高气垫反馈力,但也因为内固压力的增大,内固纤维丝势必难以再承受外力的施加给维持形变带来的压力,容易断裂鼓包。而如果气体过少,那么一踩就塌的前掌受力效果可想而知。但有了这个管子之后,前掌受压时限制了前掌气体向后掌流动的速度,在触地施力瞬间前掌气体还未来得及完全通过导管,减少了前掌气体向后掌流动的量,从而在正常ZOOM气压下脚会得到更块的反馈,同时不至于一下踩踏。而后半掌ZOOM则保持现有厚度应有的缓震程度,这样的设计造就了前后掌不同厚度不同缓震效果的结果。虽然概念简单,但可以想象无论是气体的气压,导管的粗细,相信都是经过很多很多测试才有了现在的KD9全掌ZOOM,而之后如果再对这款ZOOM进行细化的话,结果应该并不是减少连通的管子,相反可能会增加管子,增加脚底不同的区域以更多的管子连通......如果管子材质不变的话真的要慎买了....

缓震,真的是一个长篇幅需要介绍的事情,因为球鞋制造商们对于这种可以明显直观感受的球员需求真的动了太多脑筋,接下来我们说说前掌没有缓震系统的KYRIE3,熟悉KYRIE3的朋友知道,KYRIE3的前掌反应迅速,场地感好,这一点很好解释。场地感与启动反应取决于脚施力得到的直观力的反馈,可以简单的说鞋底越硬,鞋底厚度越薄,我们脚对地面蹬力得到的力的传导就越直接,反馈就越明显,所以没有缓震设计的KYRIE3穿起来才让人感觉到如此迅捷。

但我前面说了弹弹前掌适合篮球这项总需要跳的运动,那么就注定KYRIE3这款鞋只适合部分人,部分靠脚步移动速度吃饭的人,而对于大部分球员来说KYRIE3都不是很适合实战,一对于跳跃落地没有任何的好处,二对于前掌密集的细指骨群没有较好的保护,试想例如LBJ这样启动不慢且蹬地力量足体重又大的球员踩上这种鞋,一场球真的会变成煎熬吧,相对于我们普通人也是一样。虽然前掌厚也算一个保护吧,但是这种保护太薄弱,而且脚离地高中底材料厚又会降低场地感非常矛盾,就连KYRIE本人的球员版前掌也是带气垫设计的哟。

缓震胶

最后我们精简说一下材料缓震(不然真的节不了尾,一款鞋子的缓震其实就足够说一篇了,而小编的鸡腿又没有那么多~~),材料缓震例如LUNAR,BOUNCE,CHARGED,李宁云等等等等,一大堆,其实都是使用了我们鞋子最常用的类似橡胶特性的不同材质,之后以不同密度组合搭配,最后加上本品牌的名字,这种方式由于制鞋历史上早就被大家广泛采用,因此到了现在有了这些年的制做经验和调控经验,时下的类似科技都非常纯熟,足够满足我们打球的需求。这里不再赘述每种科技的不同,识货的科普贴太多了,而小编又不是学数理化的料。这里简单说一下LUNAR,BOUNCE,以及CHARGED的特性。

LUNAR就像大家所说的非常的软,耐用性差我们先不提,单纯从效果上来看,后掌使用LUNAR更加适宜,非常符合LUNAR材质吸震强的特点,但通常使用LUNAR的鞋子后掌没有什么稳定框架,大多都是一块式的直接填满中底,例如HD2014,缓震过强没有外部稳定支架的后掌导致一个副作用就是稳定性差,所以这双鞋也非常容易崴脚,有这双崴脚经验的可以在评论里报道了,小编先算一个T..T。而前掌的使用例如KOBE系列,带来的脚感非常不错,而且很直观,内置的设定也让LUNAR不知不觉中多了一层外底架构,更加稳定,但确实有个缺点是踩踩就硬了(别想歪),不过虽然影响脚感,但也不至于真的板砖。

之前说了BOOST改变缓震的方式就是改变密度,改变厚度,而这就是材质缓震通常使用的最直观的调整缓震的方式,简单有效。OUNCE,CHARGED,在利拉德2和3中BOUNCE使用了双密度的概念,在CURRY系列中同样使用这种概念,李宁的B+C以及匹克的梯度缓震同样如此。双密度没什么神秘的,改变密度以达到前后缓震,或局部缓震不同的效果,所谓重点部分重点照顾,是一种非常直观的调剂脚掌不同受力点不同缓震效果的方式,这一点很类似于LBJ系列ZOOM的区域微调,而调整效果的好坏则取决于材质使用的经验,不同品牌对不同受力的评测与材料使用的经验不同,就目前来看BOUNCE,CHARGED以及其它品牌的区域密度缓震都做得不错,其中利拉德3的缓震配置,密度以及厚度改变配合最为明显,不仅沿用了利拉德2的双密度,前后落差也大胆的改变的很极端,再配合高高翘起的前掌,穿上它突破真的是相当痛快。

鞋面部分,在之前的《一家之言》说了太多太多,感觉继续说下去可能大家会被烦死,这里我们就主要说说不同配置带来的不同包裹感受。包裹感在篮球鞋中的体现与其他鞋子一样是跟舒适性挂钩的,除了舒适性以外作为篮球鞋我们还需要又一定的支撑性,同时兼具包裹性和支撑性的鞋子无论对于哪个位置的球员都同样重要。

但是目前来说使用同样材质来实现这两点确实有些难,比较硬质的材质支撑出色但通常形变程度较小,很难主动贴合不同人的脚面,容易造成压脚的感受,例如KD7ELITE。包裹性好比较舒适的材质通常带有弹性但是形变太大很难带来靠谱的支撑效果,例如HD2016FK。这就给选鞋子造成了一定的难度,一般来说时下的鞋款的解决方式是这样的,使用较硬较轻薄的材质做外壳,例如FUSE,再使用较厚实的填充物做内部包裹,例如HD2016,细节方面再辅以网布等等局部材质搭配赋予鞋子关键部位的透气和弯折能力,这样的例子非常好,非常实用,但是形式比较老套。

另一种更舒适的搭配是全掌弹性内靴加硬质外曾材料,这种搭配也非常实用,效果非常好。但时下流行的是编织鞋面,编织鞋面的优势在于更好的透气性,更裹脚的设定,更轻盈的质地,这再篮球鞋中都是非常有用的设定,但目前来说,小编并没有特别满意的一款编织面料的球鞋。因为一部分包裹性好发挥出编织优势的球鞋缺乏支撑性,另一部分球鞋把编织做成厚实硬质的壳来使用,除了能上编织材料才有的花色我不知道跟塑料鞋面有什么其它性能区别,完全没有发挥出编织的优势。在假想中,纯编织材料还是更适合做“袜子”,贴合脚面使用,要么做内靴,要么做不怎么需要支撑性的休闲款,要么就弄成双层编织,内层软弹裹脚,外层坚硬透气孔大,支撑好且透气。对这种材质抱有包裹且硬质的两种需求有点苛刻了,不如搭配其它材质一起使用,当然这样性能上去了成本也上去了,可是成本控制这就是企业的事儿了。对包裹性与支撑性有要求的实战党们,这里还是建议使用外壳坚硬内里厚实或者外壳坚硬带有内靴的配置,虽然老套,但绝对好用。喜欢编织材质的朋友也可以选择编织做得比较硬,但内里填充厚实的鞋子,这样有了编织的花色同时实战也不差。如果你说平时打球强度不是特别大,那么类似HD16FK这种舒适的编织鞋款对你来说也是非常不错的选择。

先来说抓地力吧,讲到这里就比较简单了,抓地力不仅看外底也要看地面,默认都是平整塑胶地的时候,影响抓地力的要素主要会有三点,第一是外底材质,第二是外底纹路,第三是外底触地面积,这与增加摩擦力的要素是相吻合的,软的橡胶抓地力通常会比硬质的橡胶更好,纹路细密的通常要比纹路稀疏的抓地力更好,触地面积大的通常要比触地面积小的抓地力更好,因为满足摩擦力的条件便是增加接触面积和接触面粗糙程度,当然还有施加更大的压力。这也是为什么粗水泥地摩擦力更大,大体重的人穿鞋鞋底摩擦力更大的原因。所以我们选鞋子不考虑其它因素只考虑抓地的时候直接选择那种全大底接触地面(CURRY3),或者纹路细密(KOBE10),或者橡胶更软(EXPLOSIVE)就好。

燃鹅,如果你更考虑到耐磨性的话,恐怕就要牺牲一点抓地力了,因为通常越硬质鞋底越耐磨,但是抓地力就会相对减弱一点。很多人说现在的高端球鞋就是橡皮擦,太费。这一点没错,但球鞋厂商设计专业篮球鞋的时候肯定是以增大摩擦力为主要开发点而不是耐磨性,毕竟抓地好的球鞋能提升运动水平,但耐磨好的球鞋只能提升球鞋使用寿命,球鞋使用寿命对篮球运动是没有太大帮助的...那么希望抓地力好耐磨性好就没有选择的余地了吗?其实也并不是如此,我们可以选择全触地,纹路细密的大底,同时我们还可以要求鞋底纹路深,材质硬来保证一定抓地力的同时保证球鞋使用寿命。

这样的球鞋产品也不少,例如ADIDAS BALL 365,这双鞋,鞋底纹路就非常深,想把它磨平也是需要费点功夫的,这已经是非常均衡的选择了。对于那种追求篮球鞋实战性能的朋友,还是买双好鞋去好场地实战吧。如果你非要说实战也强耐磨也好,也许这样的材料是有,但是球鞋厂商处于什么理由去研发呢?唉,什么小编只能说,臣妾做不到啊.....

这一块比较简单,说到护踝和脚踝包裹,这两点其实是紧密联系的,当然我们需要先把低帮排除出去,只看目前世面上的高帮,你会发现,高帮不意味着护踝和脚踝包裹性就好,例如explosive,kd8elite,hd2016fk,都不是护踝效果很好的球鞋。一般护踝好就需要满足两点,第一鞋帮硬质,第二鞋帮能够很好的包裹住脚踝。至于第一点我们很好选择,看看鞋帮填充是否厚实,鞋帮里是否有硬质材料就好。而第二点的关键在于球鞋的鞋带孔是否系的足够高,球鞋口是否属于环绕式。鞋带孔是否系的高这个好理解,但是求鞋口是否属于环绕式相信大家就不那么理解了。

我们拿LBJ13ELITE来举例,这款鞋子的鞋帮正后方开了一个V字口,这个口虽然方便了穿脱减轻了鞋身重量,但是当你把鞋带系高系紧,你会发现两边的鞋帮因为有这个口的存在还是很容易掰弯,这样无疑就会影响到护踝效果。平时不喜欢戴护具,但是又对脚踝包裹和保护有要求的朋友选择球鞋的时候一定要看仔细哟,不过话说回来,时下流行的轻快的篮球打法,为了追求灵活轻质,有时候鞋子护踝不护踝可能你也不那么在意了。

防侧翻这一点其实属于抗扭转的一个小分支,同样是拒绝鞋子过分形变设定的,也可以理解为球鞋骨架的一部分,而这部分对于不同球员就像对于不同性别的人身体构造不同一样,如果你的技术动作有很多侧移的脚步那么它就比较重要,而如果你的技术动作多是转身以及纵向突破它就没有那么重要,有的时候有反而会觉得“骨头“多了卡脚的感觉,这一点在不同篮球鞋的篮球鞋子上设定也比较合理,例如SOLDIER10没有特别的防侧翻,非常适合大前锋,中锋,而KOBE10的”鲨鱼牙“既是后卫穿着比较需要的防侧翻设定。

最后,分解了几个部分的实战党买鞋需要考虑的因素,不尽全面,例如透气性这种对于篮球实战来说不是直观重要的性能就不再赘述,虽然不能在网络买鞋时代替实物的亲身测试,去匹配你的脚型,匹配你的运动习惯,来完全去匹配你的这些同样重要的需求。但大家根据不同的自身需要来看测评,看配置,相信也一定会缩短你买到最适合自己特点的球鞋的时间。买了十来年球鞋的小编,深知买到一款真的适合自己打球方式的球鞋是蛮难的,有时候选择不适合的球鞋不仅性能不匹配自己甚至还容易导致不必要的受伤,大脚趾戳淤血,崴脚,趾骨裂,等等等等绝非危言耸听....所以虽然不全面,但也希望能为大家的实战篮球鞋之旅带来一点便利~~~大家且战且珍惜吧~~~

CrossoverSky